蓝焰控股山西蓝焰煤层气集团有限责任公司 王东华

摘要:煤层气开采面临设备分散、环境复杂的挑战,传统人工运维模式效率低且安全风险高。电工技术是保障开采设备动力供给与精准控制的核心,数据远传技术则可以实现开采信息实时流转,二者的融合为煤层气开采数字化提供了可靠的支撑。本文立足于两类技术在煤层气开采中的应用基础,剖析融合的技术条件与实现模式,在此基础之上,结合实际案例详解融合实施步骤,明确可靠性评估指标与方法,分析影响因素并提出优化策略,旨在为煤层气安全高效开采提供技术保障。

关键词:煤层气开采;电工技术;数据远传技术;技术融合;可靠性分析

引言

煤层气作为优质清洁能源,其高效开采对优化能源结构意义重大。传统开采中,电工技术承担抽油机、压缩机等设备的电力供给与控制任务,但故障排查依赖人工巡检,响应滞后。数据远传技术虽能实现部分参数监测,却无法与电气系统联动,导致“供电—控制—监测”环节脱节。随着数字化发展,将电工技术的设备控制能力与数据远传技术的信息交互能力融合,成为解决设备分散管理难题、提升开采效率的必然选择。

1. 煤层气开采中的电工技术

1.1 电工技术概述

煤层气开采中的电工技术涵盖电力传输、电气设备控制、配电保护这三类。其中,电力传输技术通过高压架空线路与铠装电缆,将电网或自备发电机电能输送至井口、集气站等用电点位,需根据距离与负载设计线路截面与电压等级,确保动力稳定。电气设备控制技术借助可编程逻辑控制器、变频器等,实现抽油机启停、压缩机压力调节等操作,通过精准调节参数适配气量波动。配电保护技术利用断路器、漏电保护器等构建分级保护体系,设备过载、短路或漏电时快速断电,避免故障扩大,保障设备与人员安全[1]。

1.2 电工技术在煤层气开采中的应用

以山西晋城煤层气田为例,其在320台游梁式抽油机集群控制中应用电工技术,为开采工作的安全稳定推进提供了靠的保障。每台抽油机配置独立变频控制系统,变频器接收可编程逻辑控制器信号,调节电机转速与扭矩。具体而言,当井口压力升高、气量减少时,可编程逻辑控制器根据压力传感器反馈,控制变频器降低转速减少冲程频率,避免空耗。气量回升时逐步提速,确保效率。配电系统采用分级保护,井口配电箱内的漏电保护器与站场总配电柜联动,在遇到抽油机漏电情况时,仅切断单台电源并记录故障位置报警,不影响集群运行[2]。这套技术的应用,减少了电气故障停机时间,显著提升了该气田抽油机连续运行稳定性。

2. 煤层气开采中的数据远传技术

2.1 数据远传技术原理

数据远传技术通过“采集—编码—传输—解码”闭环实现数据远程流转。采集环节,将传感器安装在抽油机电机、集气管线等部位,转化电流、压力等物理量为模拟电信号。编码环节,现场数据采集终端将模拟信号转为数字信号,按Modbus或DL/T645协议封装数据帧,确保格式统一。传输环节,通过无线或有线介质将数据帧发送至监控中心,过程中需信号放大与抗干扰处理。解码环节,中心服务器解析数据帧,还原为设备参数并实时显示、存储,为运维提供依据。

2.2 常见的数据远传技术类型

煤层气开采中,常用的数据远传技术为无线与有线这两类。无线传输适用于地形复杂的井场,有线传输多用于固定站点。无线传输的应用,比如,4G/5G技术依托公网基站实现高速传输,延迟毫秒级,满足实时监控需求,用于井口高频数据上报;LoRa技术低功耗、广覆盖,信号穿透性强,适合偏远井场低频次数据传输,降低供电压力[3]。有线传输如光纤传输,通过光缆实现集气站与中心的大容量数据交互,抗干扰能力强,传输视频与工艺参数等海量数据;RS485总线用于站场内设备短距离通信,构建局部网络实现协同控制。

2.3 数据远传技术在煤层气开采中的应用

东胜气田通过数据远传技术实现14座集气站实时数据监控。每座集气站部署数据采集终端,分离器出口、压缩机入口安装压力与温度传感器,外输管线安装流量传感器,传感器信号接入终端。终端每10秒采集一次数据,转为数字信号后经LoRa传输至区域网关,再通过光纤汇总至厂部指挥中心。中心服务器解析数据,实时显示各站压力、温度、流量,参数超阈值时自动报警。该应用大幅提升数据传递及时性与准确性,为集气站工艺优化提供数据支撑。

3. 电工技术与数据远传技术的融合应用

3.1 融合的技术基础

电工技术与数据远传技术的融合需要硬件兼容与协议统一。硬件层面,借助现代电气设备预留标准化通信接口。具体而言,为可编程逻辑控制器配备以太网或RS485接口,可直接连接数据采集终端,实现控制指令与状态数据双向传输;变频器设计通信端口,能接收远传系统的调节信号并反馈参数,无需大规模改造即可接入。协议层面,采用Modbus等工业通用协议,电气与工艺参数按统一格式封装,避免协议不兼容导致的数据失真;老旧设备通过协议转换模块将私有协议转为标准协议,确保新老设备融入系统。

3.2 融合应用的模式与方法

电工技术与数据远传技术的融合采用“传感器—采集终端—通信网络—控制中心—执行设备”闭环模式。具体实施过程中,先在电气设备关键部位部署传感器,如抽油机电机处装电流传感器、集气管线装压力传感器、配电柜内装电压传感器,实时采集电气与工艺参数。再将传感器信号传输至现场数据采集终端,终端对信号滤波、放大并模数转换,按协议封装数据后通过无线或有线网络传输至远程控制中心[4]。中心服务器分析数据,发现参数异常时自动生成控制指令,通过通信网络回传至现场电气设备的可编程逻辑控制器或变频器,驱动执行机构动作或调节设备参数,实现“监测—分析—控制”自动化闭环。

3.3 融合应用案例分析

3.3.1 案例一

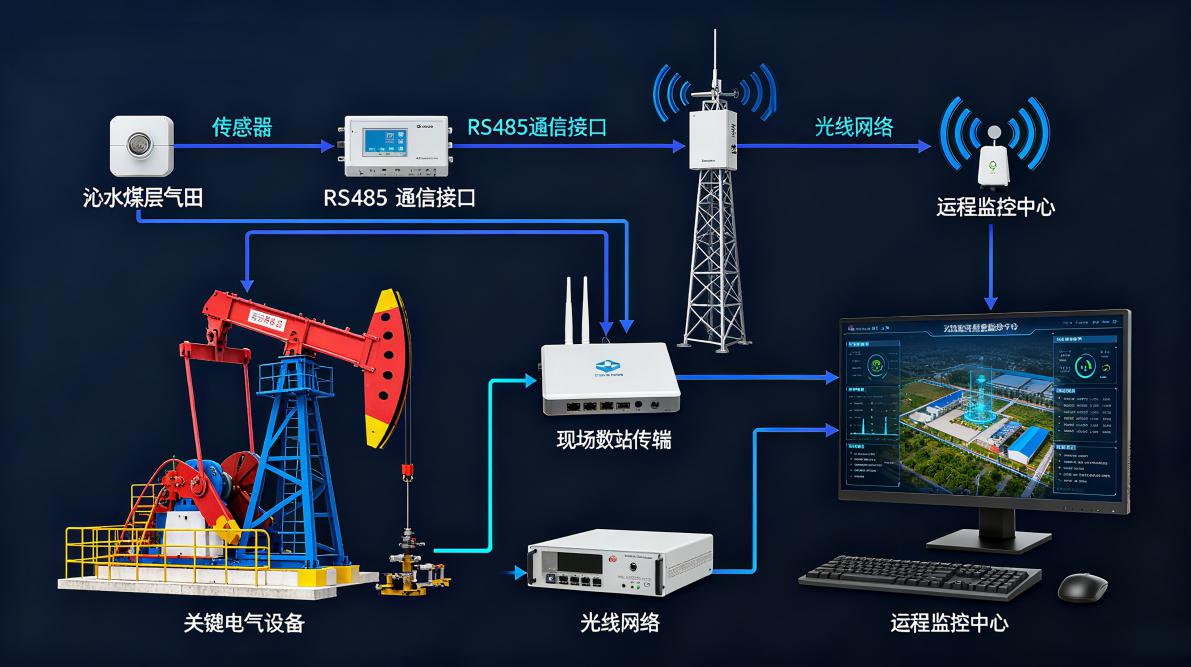

华北油田沁水煤层气田针对雷击频发、人工启抽滞后问题,通过技术融合构建远程控制系统,实施步骤如下:首先,在每口井抽油机控制柜内嵌入可编程逻辑控制器与数据采集终端,可编程逻辑控制器通过控制线连接变频器调节电机转速,数据采集终端接可编程逻辑控制器并接入4G模块,实现与中心通信。其次步,在井口安装电流、转速与供电状态传感器,电流传感器监测电机电流,转速传感器采集冲程频率,供电状态传感器监测电网电压,所有传感器信号传至数据采集终端[5]。之后,在配电柜内装浪涌保护器,遭遇雷击时快速切断电源保护设备,同时供电状态传感器捕捉断电信号,经终端、4G模块传至远程中心。最后,中心接收断电信号后确认雷击区域,向该区域抽油机的可编程逻辑控制器发送重启指令,可编程逻辑控制器驱动变频器按预设参数启动电机,调节平衡块位置确保平稳运行。系统架构如图1所示,清晰地呈现了电气控制与数据传输单元的连接关系。

图1 山西沁水煤层气田数字化控制系统架构图

3.3.2 案例二

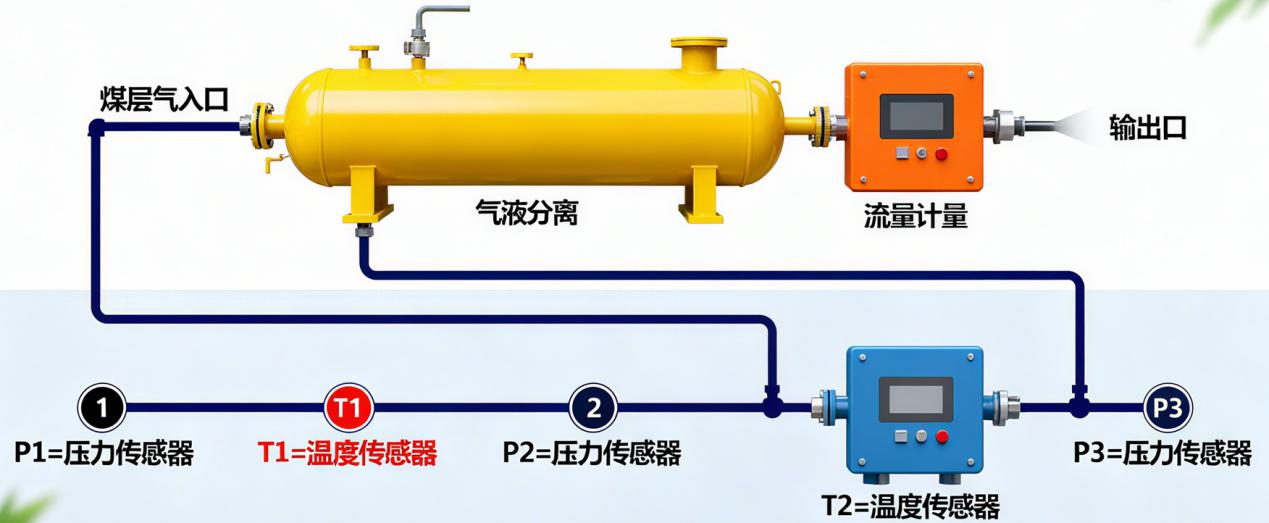

中石油保4集气站通过技术融合实现无人值守监控,该站承担20口井气体处理任务,实施步骤如下:首先,在核心设备部署传感器:压缩机电机处装功率传感器监测功率,分离器进出口装压力传感器监测分离前后压力,冷却器出口装温度传感器监测气体温度,外输管线装流量传感器监测外输量,所有传感器通过RS485总线连至站内可编程逻辑控制器控制柜。其次,可编程逻辑控制器模块通过控制线连接压缩机接触器、分离器排污阀、外输泵变频器,实现设备启停与参数调节;同时通过光纤模块与远程中心通信,上传参数数据并接收控制指令。之后,远程中心搭建监测平台,实时显示设备参数,当压缩机功率异常升高时,系统分析是否因分离器出口压力过高导致:若压力超标,中心向可编程逻辑控制器发送降频与排污指令,可编程逻辑控制器调节压缩机变频器降速,控制分离器排污阀开启排积液降压。集气站工艺流程与监测点分布如图2所示,明确传感器与控制设备部署位置,该站通过此系统实现无人值守稳定运行。

图2 保4无人值守集气站工艺流程及数据监测点分布

4. 融合应用的可靠性分析

4.1 可靠性指标与评估方法

融合应用的可靠性评估指标包括数据传输准确率、设备运行稳定性、故障响应及时性等。数据传输准确率指中心成功接收的有效数据量占现场采集总数据量的比例,评估时对比现场终端与中心服务器同期数据,统计完整无偏差数据条数计算准确率。设备运行稳定性以系统连续无故障运行时间衡量,统计从启动至首次故障的时长,取多组测试数据平均值。故障响应及时性指设备故障至系统自动发出指令的时间间隔,通过模拟故障记录传感器捕捉信号至执行机构动作的总时长。评估采用现场测试与长期监测结合的方法,在不同工况下连续运行30天,每日记录指标数值,通过趋势分析判断系统可靠性。

4.2 影响可靠性的因素分析

技术层面:通信协议不兼容导致数据交互异常,部分老旧电气设备采用私有协议,与远传系统标准协议需要转换模块转接,转换模块稳定性不足易造成数据丢失或延迟;控制算法缺陷影响稳定性,如可编程逻辑控制器中PID参数设置不合理,负载波动时无法快速调整参数,导致设备运行不稳定。环境因素中:山区强电磁干扰干扰无线信号传输,导致数据中断;冬季低温降低电池性能,依赖电池供电的采集终端易停机;潮湿环境使电气设备接线端子氧化,增加接触电阻影响控制信号传递。设备质量方面:劣质传感器测量精度低,采集数据与实际值偏差大误导系统判断;传输模块信号放大能力不足,偏远井场易出现信号衰减导致数据传输失败。

4.3 提高可靠性的策略与措施

技术优化上:采用工业级协议转换网关,将老旧设备私有协议稳定转为Modbus标准协议,网关内置冗余通信通道确保传输不中断;优化可编程逻辑控制器控制算法,采用自适应PID调节,根据负载变化自动调整参数,提升响应速度与稳定性。环境适配方面:为无线设备加装金属屏蔽罩减少电磁干扰;选用宽温型元器件与电池,确保采集终端、传感器在-30℃至60℃正常工作;在配电柜内装除湿装置,将湿度控制在60%以下防止端子氧化。设备保障上:选用工业级传感器与传输模块,提升测量精度与抗老化性能;构建冗余系统,关键位置部署双传感器,传输网络采用4G与LoRa双模备份,故障时自动切换备用设备或通道。此外,建立定期维护机制,每月校准传感器,每季度检查电气接线与传输模块信号强度,及时更换老化部件。

结束语:

电工技术与数据远传技术的融合,打破了煤层气开采中“动力供给”与“信息传递”的壁垒,构建了“实时监测—智能分析—自动控制”的数字化体系。实践案例表明,融合应用能提升故障响应速度、降低运维成本,为规模化开采提供高效方案。尽管面临协议兼容、环境干扰等挑战,但通过技术优化、环境适配与精细化运维可提升系统可靠性,为能源绿色低碳发展注入动力。

参考文献:

[1] 吴春升, 王冀川, 陈勇智, 张永琪, 陈秀萍, 周灿, 张全新. 智能化煤层气井技术研究及应用[J]. 化工自动化及仪表, 2024, 51(05): 950-955.

[2] 王向亮. 煤层气智能抽采监控技术研究[J]. 矿业装备, 2024, (09): 85-87.

[3] 陈捷仁. 定产开采条件下叠置含气系统储层物理场响应与气体流动规律研究[D]. 重庆大学, 2023.

[4] 常羡彤. 近距离双煤层开采的煤层气运移富集规律及其对地面井产气的影响[D]. 中国矿业大学, 2023.

[5] 贾栋. 采动稳定区煤层气储层裂隙演化规律研究与应用[D]. 重庆大学, 2022.

作者简介:

姓名:王东华,男,汉族,出生年月:1977.08,籍贯:河南项城,学历:本科,毕业院校:太原理工大学,现有职称:技师,研究方向:电气工程及其自动化、电工、机电一体化、PLC编程、数据远传、人工智能、物联网。